幼稚園や小学校の先生方へ

学校飼育ボランティアとしての活動

(うさぎ飼育の支援プロジェクト『うさぎのあくび』

)

)平成16年より活動開始、平成18年より獣医師との連携開始!

幼稚園や小学校の先生方へ

学校飼育ボランティアとしての活動

(うさぎ飼育の支援プロジェクト『うさぎのあくび』 )

)

~本活動の目的~

私城間は、子ども達が学校での飼育活動を通して、

「他人や動植物の命を尊重し、自らの生きる力を育み、健やかに成長し、よい社会人(親)になること」を目的に

学校飼育動物を飼育する子ども達の支援活動をしています。

学校での飼育で生命尊重を考えるためには子ども達が動物をかわいいと思い、愛着を持つことが前提です。

そのためには「安全で安心で衛生的な飼育環境」が整っていることが最初の一歩!だと私は考えています。

私は自営業のため、一人で限られた時間の中で出来る支援は主に以下の通りです

(1)小屋内のコンクリート化・排水ルートの確保に関する助言

(2)適切な給餌(水含む)に関する助言

(3)子ども達や先生方への飼育に関する助言

(4)避妊・去勢手術に関すること(近隣動物病院との連携)

しかしこれらを進めていく上で大切なのは、学校の管理職や教職員の皆さまが学校飼育の意義や活動への

教育的参画と理解、PTA役員を中心とした保護者の継続的な参加、地域の方々の協力が必要になります。

平成22年6月~ 1・2年生の生活科の授業で『うさぎのひみつ』という内容で特別授業を実施。

※平成27年12月現在、延べ14校79クラスの児童に授業を実施。

うさぎの体の秘密やうさぎのごはんなどについてクイズ形式で授業を進め、

教育用の聴診器(獣医さんから購入)で、うさぎの心音を確認します。

日程が合えば事前打合せも含めお伺いします 連絡先は本ページ下部に表示

※平成20年5月~ 幼稚園児を対象とした『うさぎのお世話について』のミニ講演会を実施中

※平成27年12月現在、延べ9園14回実施

日程が合えば事前打合せも含めお伺いします 連絡先は本ページ下部に表示

※平成16年4月以降、学校飼育ボランティアとして小学校・幼稚園の飼育支援(上記 (1)~(4))を活動中。

(相談はいつでものりますが、支援は校長先生や副園長先生の承認が出たときのみ実施)

※平成23年4月~平成24年3月 琉球新報 住宅情報誌「かふう」のペットコーナーに毎月1回うさぎコラムを掲載

~うさぎの飼育環境について~

★飼育小屋内はコンクリート床であることが望ましい(複数の獣医師に確認済み)

理由:

①飼育小屋は子ども達にとって安全で安心で衛生的な場所であることが重要で

あるため

②床面が土や砂だと飼育動物の糞尿が染み込み、土が汚染され、害虫やカビ等が

発生し、毎日の清掃活動ではきれいにすることが出来ず、子ども達が無力感を

持ってしまうため

③うさぎは土を掘って穴を掘るのは「家」を作るためで、飼育小屋はそれ自身が家で

あるため特に土である必要はない(複数の獣医師にも確認済み)

④うさぎが穴を掘った後は、陥没する可能性が高く、子ども達にも動物にも安全では

ないため

★飼育小屋周辺に園児や児童とのふれ合いの場所があるのが望ましい

※但し、飼育委員や教員立ち会いの下によるふれ合いが望ましい

★日々のお世話の中で、餌や水の交換は毎日行い、野菜等も傷む前に取り替える

理由:湿気った餌を食べると、うさぎが体調を崩す

不衛生になると悪臭を発し、ネズミ等害獣や害虫を引きつける事にもなる

★日々のお世話をする子ども達は必ず「手洗い・うがい」を行うよう徹底指導をする事が望ましい。

理由:①うさぎの毛によるアレルギーをもつ子ども達もいるため

②室内外どこで飼育をしていても同様に衛生的環境を保つため

★飼育に関する書籍を必ず1冊手元に置いておくことが子ども達にとって望ましい

~うさぎの体について~

目:顔の側面にあるので、360度見ることが出来る。いろいろな目の色がある。

耳:大きくて、小さな音でも良く聞こえる。体温調節にも使ってます。

歯:全部で28本。前歯は上に4本(二重になっている)、下に2本。どの歯も全て

伸び続ける

毛:毛の生えかわりは3ヶ月ごと。特に春と秋には抜け毛が多くなる。

四肢:穴掘りに適した短い前足、キック力のある強い後ろ足。指は前5本、後4本

フン:黒くて丸くコロコロしています。他に柔らかいフンを排泄、これを食べる

ことで栄養を吸収する(食糞)

尿:にごった白~うす黄色。エサの色によってオレンジ色の時もある。

骨:軽くて、折れやすい。落としたり、強く抱きしめると骨折することがある。

※雄雌を一緒にする場合は、避妊去勢手術をすることが望ましい。雌の妊娠期間は

30~35日間、1回あたり4~7匹出産、うさぎは1年中繁殖可能な動物なので

すぐ飼育小屋は適正な飼育環境ではなくなり、避妊せずに1年間経過すると

百匹以上に増える計算になる。

※うさぎの去勢・避妊に否定的な方もおられると思いますが、学校の飼育施設は動物の

繁殖施設ではなく、あくまでも「教育施設」です。

自然な生死(特に死を看取る行為)をみせる(観察含む)ことは大事だと思いますが、

無秩序に生死をみせることは「自然」とはほど遠く、人間が作った環境下での飼育動物への

虐待・暴力をみせることになります。

※うさぎは生後4ヶ月以降から妊娠が可能になるため、里親に出すことが前提で

出産させる場合は、必ず2~3ヶ月以内に里親を探さなくてはならない。

※うさぎは痛みを訴える事はめったにありません、自然界においては命取りになる

行為だからということです。ですから毎日のお世話の時の観察が欠かせない。

※背後から捕まえようとすると大抵逃げます、無理に捕まえようとして背中を

押さえつけると背骨等が骨折してしまう可能性がある。

(背骨を骨折すると下半身麻痺となり、排泄が難くなり命取りになる)

※抱っこする場合は、かならずしゃがんでひざの上に抱き上げます。立って抱っこを

するとうさぎを落としてしまい、負傷(骨折)させてしまう可能性がある。

※人間は可愛いと抱きあげたくなりますが、うさぎは四肢が地面から離れる場合は

肉食獣に捕食される場合が多いため恐怖心がうまれます。母うさぎが子うさぎを

抱くという行為はしません(母うさぎは授乳の際も立ったままで子うさぎが仰向けで

母うさぎの腹の下にもぐります)。

~うさぎの給餌について~

★うさぎに適した食事を与えることは病気の予防になります、うさぎは「草食動物」です。

長時間食べ物がない、又は食べられない状態には耐えられません。

(特に週末や連休、長期休暇期間中の対策は不可欠です、人間の1日はうさぎにとっての3日間位だそうです)

(1)主食はうさぎ用のペレット(体重の約5%程度)と牧草、

そして清潔な水(体重の約10%程度)です

(2)副食としてあげてもよい野草は

タンポポ、オオバコ、クローバー、シロツメグサ、ナズナ、ハコベ、レンゲ

(3)副食としてあげてもよい野菜は、水分の少ない緑黄色野菜が良い

ニンジンの葉っぱ、キャベツ(あまり多くあげない)、小松菜、

チンゲン菜、パセリ、セロリ、サラダ菜、リンゴは皮や芯はOK

(但し、人の食べ残しの物はダメ、唾液に含まれる虫歯や風邪の菌は

体の小さいうさぎにとっては死の原因になる場合もあります)

※野草や野菜・果物等と主食用のペレットを量を調整してあげるとよいでしょう。

※野草や野菜から水分を摂取すると勘違いしている方もまだおりますが、水は絶対必要

~うさぎにあげてはいけない食物について~

うさぎはおいしいかおいしくないかは判断出来ても

体に有害か無害かはあまり上手に判断出来ません

※うさぎは「野生動物」だから自分で判断するという思い込みは危険です

※幼稚園や学校で飼育されている時点でその場所は「自然・野生ではありません」

※うさぎに有毒な植物(園庭や敷地内に植えてある観葉植物はほとんど食べさせてはいけません)

アサガオ、スイセン、シャクナゲ、ニチニチソウ、キョウチクトウ、

パンジー、ポインセチア、ヒアシンス、ヒガンバナ、カランコエ、

ディフェンバキア、シャクナゲ、シクラメン、ルピナス、スズラン、

ジギタリス、オシロイバナ、キョウチクトウ、アセビ、ワラビ、

クサノオウ、シキミ、レンゲツツジ

※うさぎにあげない方がよい野菜や食品

・イモ類、ネギ類、にんにく

・レタスは少量ならよい(水気が多いのであげすぎると下痢をする)

・ほうれん草のようなアクが多いものはあげない方がよい

・チョコレートや生の大豆、クッキーやパン等の穀物が原材料のもの、

人間用の食べ物や飲み物、給食のパンや残飯はあげると早く死んで

しまいます。

~学校飼育動物の推薦書について~

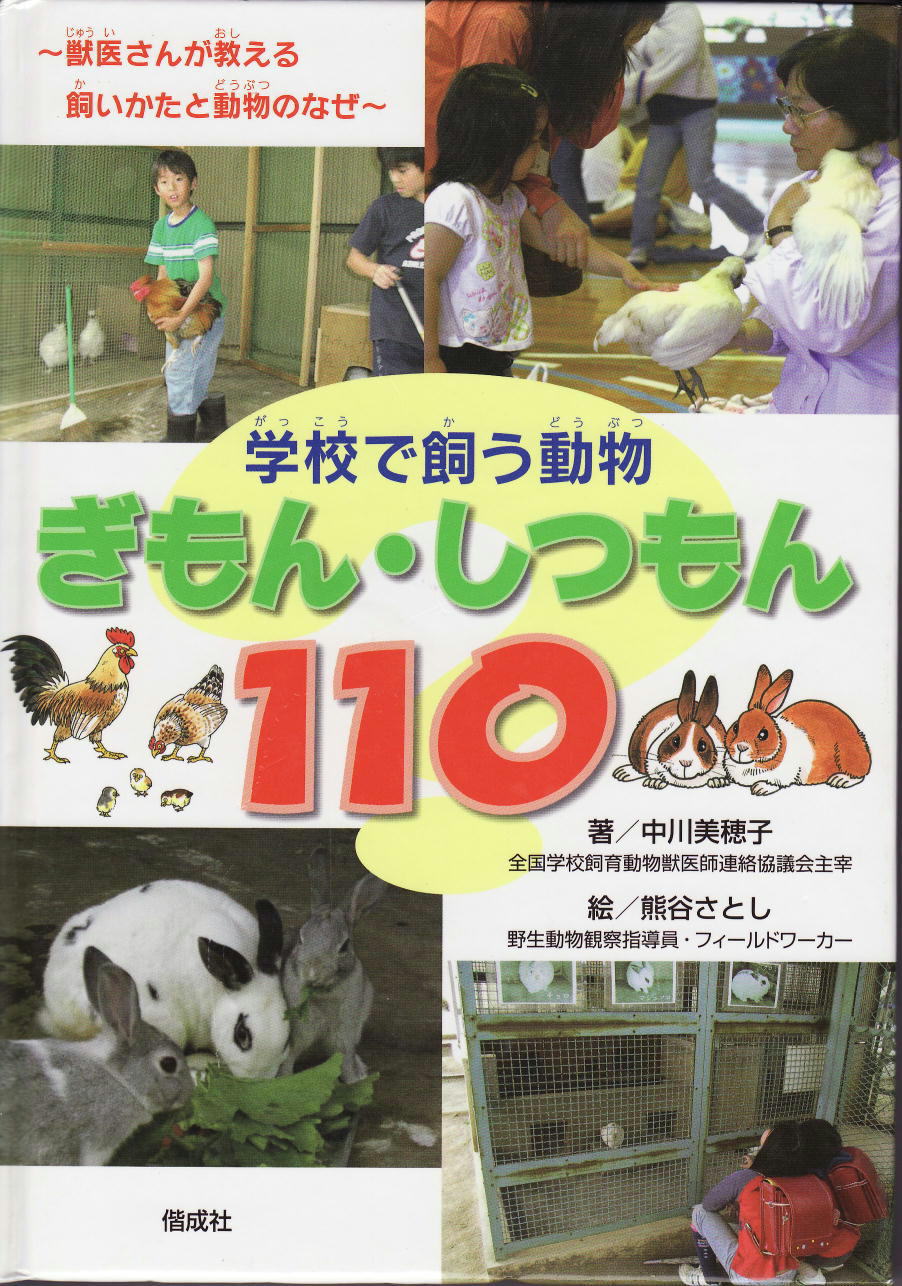

| 学校で飼う動物ぎもん・しつもん110 ~獣医さんが教える飼いかたと動物のなぜ~ |

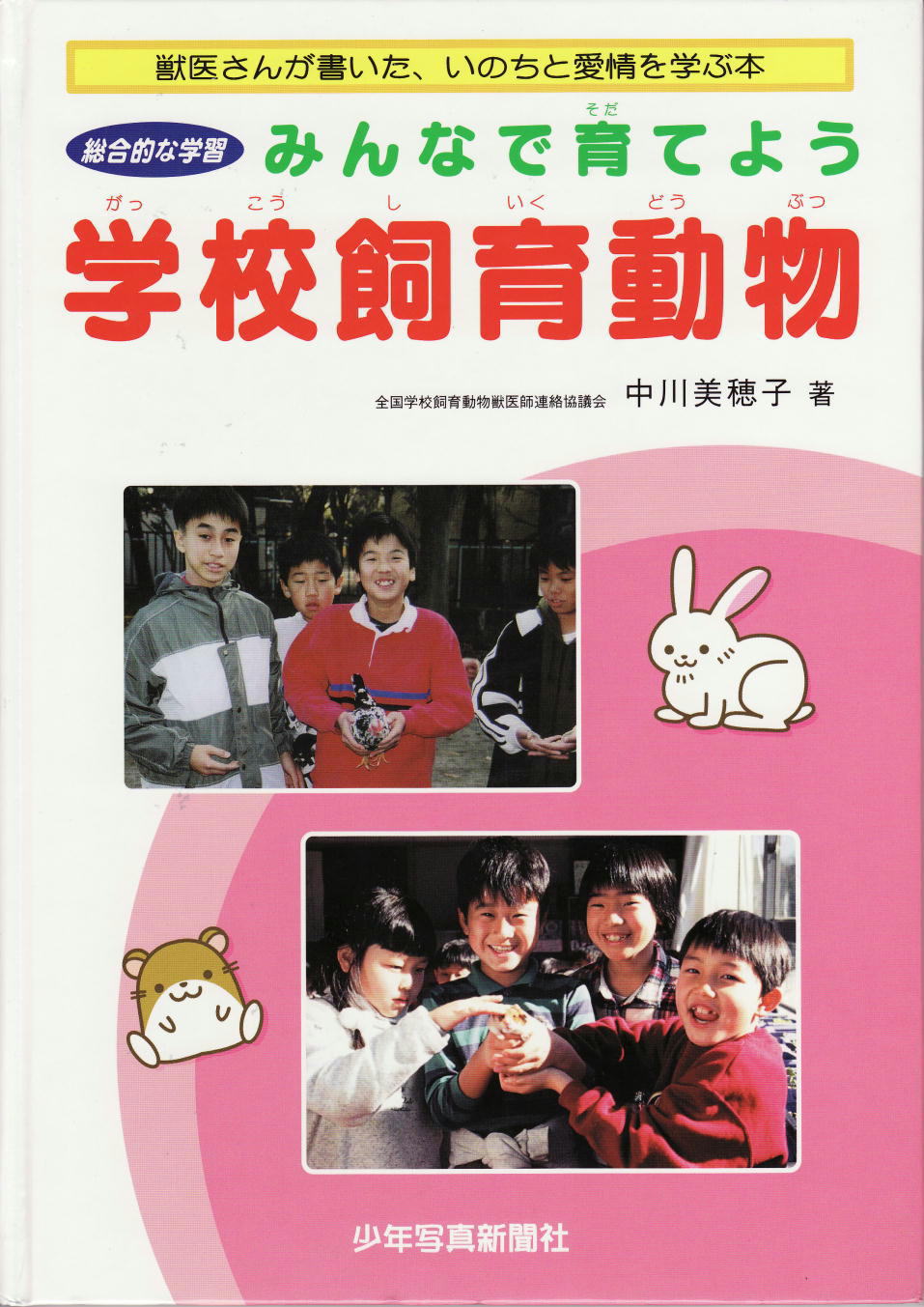

みんなで育てよう学校飼育動物 総合的な学習 (単行本) |

| 中川 美穂子 (著), 熊谷 さとし (イラスト) \1,890 出版社: 偕成社 (2008/02) |

中川 美穂子 (著) \1,995 出版社: 少年写真新聞社 (2002/09) |

|

|

~その他参考図書(ペット専門店でも販売)~

| まるごと・うさぎ―ウサギ健康100科 | わが家の動物・完全マニュアル ウサギ |

| スタジオ・ムック \1,680 | スタジオ・ムック \1,500 |

|

|

幼稚園生や小学生(特に飼育委員会や生活科の授業において)向けの「うさぎのお世話の仕方」の

ミニ講演会対応可能(30分程度・うさぎは園や学校にいるうさぎを使う)です。ただし、ボランティア

なので日時は別途相談(連絡先:080の1746の1401)

| じんぶん沖縄活動情報 | うさぎ&インコ | 学校飼育ボランティア | うさぎの飼い方 |

| じんぶん沖縄活動風景 | うさコレクション | 学校飼育関連記事 | 管理者プロフィール |